今日处暑,暑气至此而止。处,止也;暑,热也。《月令七十二候集解》云:“斗指戊处为处暑,暑将退,伏而潜处,故名也。”此时盛夏余温未散,凉风已悄然至,昼夜温差渐大,秋燥渐起,正是“夏秋交替,阴阳转换”的关键时节。中医讲究“天人相应”,顺应节气养生,方能调和脏腑,安度金秋。古人云:“处暑三候:鹰乃祭鸟,天地始肃,禾乃登。”鹰祭鸟以顺应肃杀之气,人亦需收敛神气,以避秋燥之伤。

处暑养生,中医五大法则。

一、起居养生:早睡早起,顺应阴阳

处暑后,阳气收敛,阴气渐生,起居需“早卧早起”。建议晚上10点前入睡,早睡可养阴精,早起则助肺气舒展。午后小憩半小时,缓解“秋乏”。早晚温差大,注意“春捂秋冻”适度,适时添衣,护住腹部、颈部,避免寒邪侵袭脾胃与肺。

特别提醒:

● 体质虚寒者:可穿薄外套或肚兜护脐,避免贪凉;

●上班族:空调温度不宜低于26℃,避免直吹冷风,下班后可泡热水脚驱寒。

二、饮食养生:增酸减辛,滋阴润燥

秋燥易伤肺阴,饮食宜“增酸以收敛肺气,减辛以防发散”。酸味食物如山楂、葡萄、苹果、柠檬,可生津止渴;辛味食物如辣椒、葱姜蒜,宜少食。推荐滋阴润燥食材:

● 百合(润肺止咳,清心安神):推荐百合银耳羹(百合+银耳+冰糖);

● 银耳(养阴生津,润肤美容):搭配莲子、枸杞炖煮;

● 鸭肉(滋阴补虚,利水消肿):可炖冬瓜汤或山药鸭汤;

● 秋梨(清热润燥,止咳化痰):切片煮水加蜂蜜,或自制冰糖雪梨膏;

● 蜂蜜(润肠通便,润肺止咳):温水冲服,晨起饮用最佳。

食疗推荐:山药莲子粥

配料:山药、莲子、大米、枸杞。

做法:山药切片与莲子、大米同煮,粥成后撒枸杞,健脾益气,滋阴润燥。

体质调理:

● 阴虚体质:多食银耳、鸭肉、桑葚;

● 阳虚体质:可选温性食材如南瓜、桂圆,少用寒凉瓜果。

三、运动情志:动静结合,调心养肺

秋高气爽,适合户外运动,如登山、散步、八段锦、太极,以微微出汗为度,避免大汗伤阳。情志上,秋易生悲,需“使志安宁”,多与亲友交流,登高望远,观秋景以开阔心胸。静坐调息或按摩膻中穴(两乳头连线中点),可宽胸理气,缓解郁结。

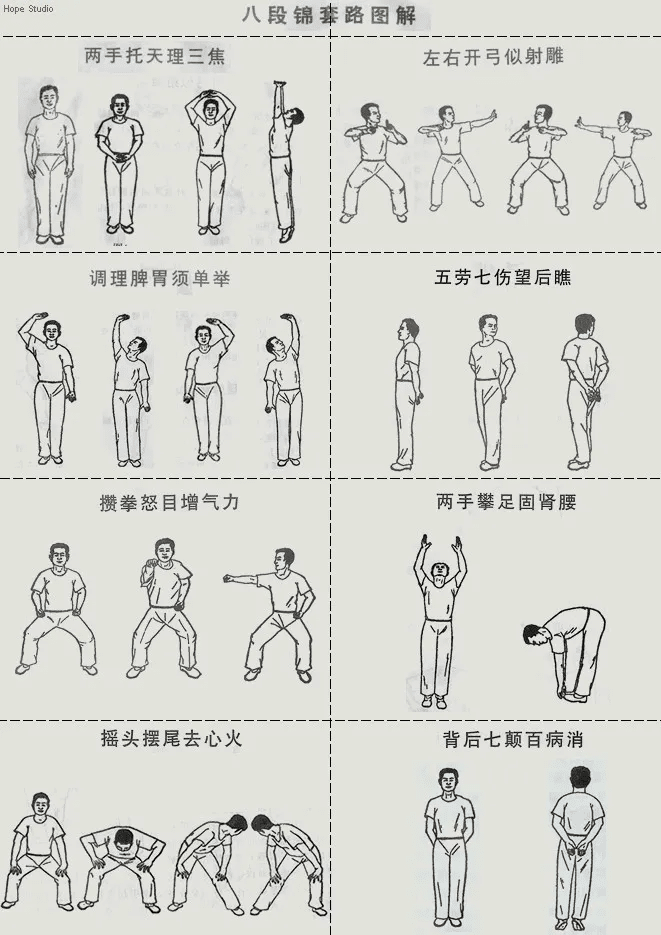

推荐运动:八段锦·调理脾胃须单举

动作:左手掌心向上托举,右手掌心向下按压,配合呼吸,可健脾和胃,调理中焦。

情志小贴士:

● 多听舒缓音乐,如古琴曲《秋江夜泊》,宁心安神;

● 养花弄草,种植菊花、桂花,赏秋色以悦心。

四、穴位按摩:防秋疾,护肺脾

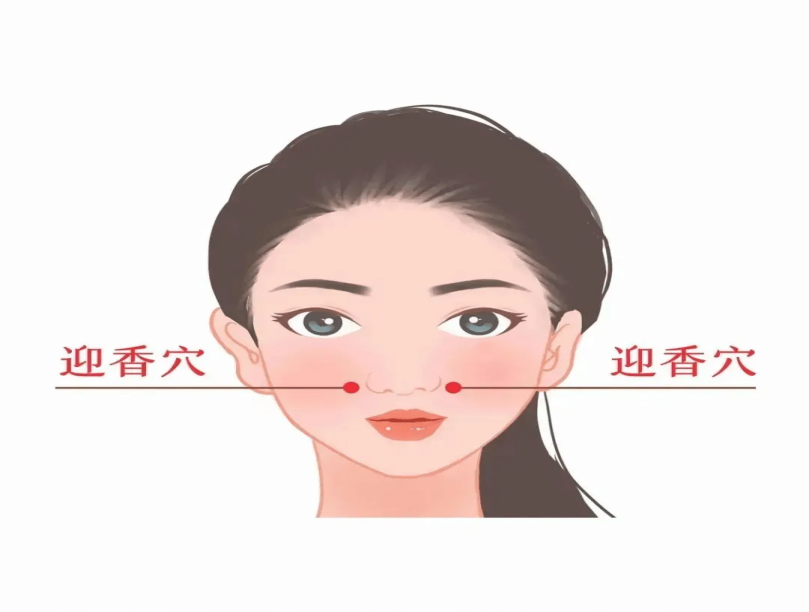

1. 迎香穴(鼻翼旁):双手拇指揉按,可通鼻窍、防感冒,缓解秋燥鼻炎;

2. 太溪穴(内踝后方凹陷):按揉滋阴降火,缓解口干、咽喉不适;

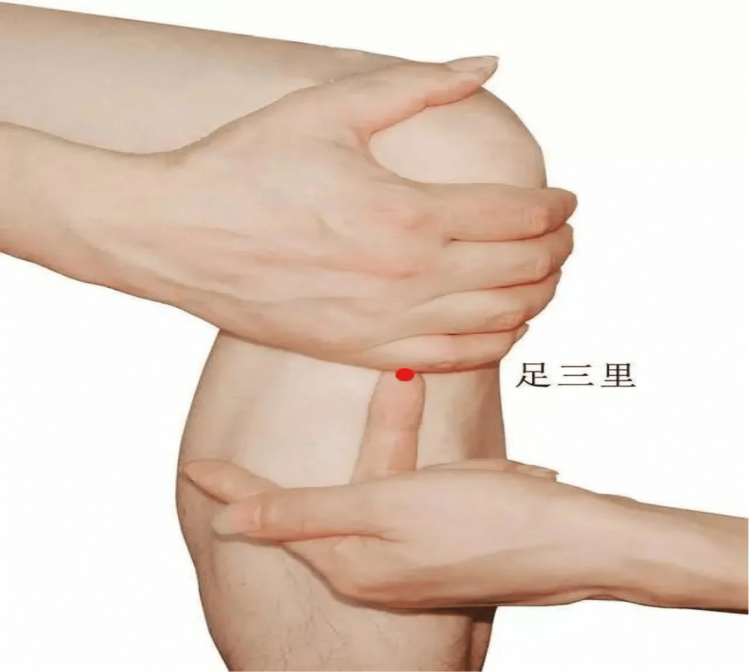

3. 足三里(外膝眼下四横指):健脾祛湿,增强体质,预防秋季腹泻;

4. 列缺穴(手腕横纹上1.5寸):按揉可缓解秋咳、咽痛,宣肺解表。

按摩手法:用拇指或食指指腹按压,每次3-5分钟,每日1-2次,酸胀为度。

五、民俗与养生:处暑传统,古法今用

1. 民俗活动:

● 放河灯:古人以河灯祈福,今可借水景静心,缓解压力;

● 晒秋:晒辣椒、玉米、柿子等,寓意丰收,感受自然馈赠。

2. 古法养生:

● 秋冻有度:民间有“处暑十八盆”说法,即处暑后仍需每日冷水浴,但现代人可改为温水擦身,增强抵抗力;

● 贴秋膘:适量进补,但忌油腻,推荐清炖羊肉或乌鸡汤,补而不燥。

防秋燥小妙方

● 乌梅茶饮:乌梅5颗+陈皮3克+桑葚10克,酸甘化阴,收敛浮热,适合上热下寒体质;

● 冰糖雪梨羹:雪梨切片煮水加冰糖,润肺止咳;

● 室内保湿:干燥时可放置水盆或加湿器,养水生金(肺属金),或摆放绿萝、吊兰等绿植;

● 护眼润燥:久对屏幕者可饮菊花茶,按摩睛明穴(眼角内侧),缓解干涩。

中医提醒

处暑后,脾肺易受燥邪与寒湿,体质虚寒者慎食寒凉瓜果(如西瓜),可选山药、莲子温补;阴虚内热者多食银耳、鸭肉。若出现咳嗽、咽痛等不适,及时就医,辨证调理。

专家观点:“处暑养生核心在‘收’,既要收心敛神,也要收敛饮食,避免过度耗散,为秋冬储备能量。”

处暑养生,重在“收”——收阳气、敛心神、润秋燥。顺应自然之变,以中医智慧调养身心,愿您秋日安康,气定神宁,迎接丰收之季!正如《黄帝内经》所言:“秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑。”

科普人:桂阳县中医医院 贺文芳

责编:陈勇1

来源:桂阳县融媒体中心

!/ignore-error/1&pid=54260170 )

桂阳县古郡志愿者协会“暖冬行动”温暖留守儿童心田

!/ignore-error/1&pid=54257620 )

芙蓉国评论丨湘超:绿茵场绽放的湖湘足球新生态

球员招募

!/ignore-error/1&pid=54232760 )

安全生产在线丨我县持续开展高层住宅小区消防安全专项检查

!/ignore-error/1&pid=54224915 )

践初心 办实事丨 路口“遮阳棚”撑起民生“暖心伞”

!/ignore-error/1&pid=54214950 )

桂阳县2025年平安建设暨法治文艺专场演出活动紧张筹备中

!/ignore-error/1&pid=54213950 )

我县将迎来一轮降温降雨过程

!/ignore-error/1&pid=54156605 )

安全生产在线丨县士杰学校开展应急救护知识普及培训暨心肺复苏实操演练活动

下载APP

分享到